徹底検証シリーズ No04

徹底検証シリーズ No04

| ◎「松本清張」と「男はつらいよ」◎ 何のことやらと思われそうですが、意外に共通点があるのです。 「松本清張」と「山田洋次」とすれば納得がいかれる方は多いと思います。 清張作品は鉄道を使った舞台設定が沢山あり、日本中を網羅している。 「男はつらいよ」も寅次郎が啖呵売いをしながら全国を旅します。それも、鉄道を使って。 全国至る所で交差しています。 松本清張ファンであり、山田洋次・渥美清ファンでもある私が「男はつらいよ」を借りて 紡ぐオマージュである。(素不徒破人) |

|

|

徹底検証【04】 |

▼ページの最後▼

---------------

| 比較表 | |

| 山田洋次と清張作品 (清張作品の映画の脚本&監督) 「砂の器」・「霧の旗」・「ゼロの焦点」 |

|

| 「松本清張の作品」 | 「男はつらいよ」 |

| ●松本清張 1909年12月21日~1992年08月04日 (享年83歳) ※男はつらいよの第1作は1969年8月公開 【1969年発表作品】 カッパ・ノベルスの著書が総計一千万部を突破した。 五月十八日より二十四日まで、「像と蟻」取材のため、 ラオスに旅行する。 十二月三十日、妻子とともに東南アジア旅行に出発し、 年末年始を楽しんだ。 |

●渥美清 1928年03月10日~1996年08月04日 (享年68歳) ●山田洋次 1931年09月13日~ (2021年10月21日現在90歳) ●男はつらいシリーズ:全48作 【1969年08月27日公開~1995年12月23日】 |

| ■単なる偶然でしょうが、松本清張と渥美清は同月同日に死亡している。■ 【8月4日】 -------------------------------------------- ※余談 清張作品に数多く出演した、俳優の渡辺文雄(わたなべ ふみお)も8月4日死亡 1929年10月31日 - 2004年8月4日)は、日本の俳優、タレント、エッセイスト。 東京市神田区東松下町(現・東京都千代田区神田東松下町)生まれ。 ●映画 眼の壁(1958年、松竹) - 山本一夫 / 黒池健吉 告訴せず(1975年、東宝) - 木谷芳太 ●テレビドラマ 松本清張シリーズ・黒の組曲 第3話「危険な斜面」(1962年) 第43話「失敗」(1963年) - 津坂刑事 松本清張シリーズ / 熱い空気 (1966年) - 稲村達也 土曜ドラマ 松本清張シリーズ・事故(1975年) - 山西省三 松本清張シリーズ・棲息分布(1977年) - 志波代議士 東芝日曜劇場 式場の微笑(1975年) 愛のゆくえ…(1977年) 証明(1977年) 松本清張おんなシリーズ・馬を売る女(1978年) - 米村重一郎 |

|

| 清張作品(映画を中心として) | 男はつらいよ(映画) |

| ●「ゼロの焦点」 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より 1961年3月19日公開。製作は松竹大船、配給は松竹。 監督は野村芳太郎。能登金剛・ヤセの断崖をクライマックスの舞台とし、主人公と犯人が、 直接相まみえる場面が設定されるなどのアレンジが加えられ、松本清張原作映画の中でも 著名な作品のひとつとなった。 本映画は『張込み』以来の橋本忍と野村芳太郎のコンビによる作品となり、 脚本には山田洋次も参加した。 山田によれば、本映画のシナリオ作りは難航し、のちに映画『砂の器』の アイデアを生んだ橋本も音をあげたことがあったという。 また山田は、当時の北陸地方に関して、「あのころは(現在に比べて) 雪は多かったですね。 あの作品はぼくも助監督につきましたからよく覚えてますけど、撮影は寒くて」 「特に漁村は風をよけるためにずーっと板塀が並んでいて、何ともあれは 切ないような、痛々しい風景でした」 と回想している。また橋本はこの時シナリオハンティングをせずに 書き上げたため、実際にはあり得ない描写が映像化され、 ラッシュでこれを知った橋本は以後、執筆の前に必ず現場を 踏む癖をつけるようになったという。 この映画のラストにおいて、ヤセの断崖 (能登金剛の巌門から北へ約13キロ離れた場所に位置) を舞台に選んだ野村芳太郎は、当時を以下のように回想している。 「シナリオの書かれている間、私は独りで冬の能登半島をロケハンした。 冬の能登半島を、殺人の舞台となる断崖を探して歩き廻った。 十二月の能登の天候はまるで気違いの様で、横なぐりの突風や、 パチンコ玉の様なアラレが降った。 空が暗く、その一部がさけると、一条の光で、暗い海の一部が輝き、 波が踊った。 この時見た景色が「ゼロの焦点」を映画化する時の 私のイメージの原点になった」。 なお、ヤセの断崖に関しては、2007年3月の能登半島地震で、 断崖の先端が崩落し、現在では状況が変化している. |

●第9作 (昭和47年8月 公開) 男はつらいよ【柴又慕情】 「貸間あり」の札に憤慨して店を飛び出した寅さんは、不動産屋で下宿を探すが、案内されたのは、なんととらやだった。 旅の空の寅さんは、福井でOL三人組と楽しいひとときを過ごし、 柴又へ帰ってくる。 三人組の一人で、どこか寂しげな高見歌子(吉永小百合)は、小説家の父・ 高見修吉(宮口精二)とのぎこちない関係に悩んでいた。 そんな歌子が柴又を訪ね、寅さんは色めき立つ… 吉永小百合を迎え、適齢期の娘と娘を手放すことができない男やもめの父の エピソードが展開される。 ベテラン俳優・宮口精二演じる修吉と寅さんのやりとりや、「本当の幸福」 について真剣に悩むヒロインの姿が、さまざまな挿話のなかで描かれる。 本作より二代目おいちゃんとして、松村達雄が登場。 「貸間あり」騒動の不動産屋を、軽演劇のベテラン佐山俊二が好演。 ■ロケ地 福井県 坂井郡 三国町 東尋坊/寅さんと歌子たちバス旅行を楽しむ。  |

| ●「情死傍観」 以前、私はある雑誌に『傍観』と題した二十枚にも足らぬ小品を 発表したことがある。 阿蘇山の噴火口に投身する自殺者を救う老人のことを小説にしたものだった。 この老人は実在の人物で、私が阿蘇の内ノ牧温泉に二,三日遊んだ時、 その老人に遭って話をきいた。 老人は永年、阿蘇の噴火口の登り口のところで茶店を開いていたが、 今まで飛び込み自殺を救った数は百人を下らぬと云う。 現に私に、人命救助の知事の表彰状を一束にして見せてくれた。 この他、自殺の目的で登山してくる者を、途中で発見して無事に説得して 下山させた数を入れたら何百人であろうという。 自殺に来る者の様子は、慣れた者には大てい見ていて分かるらしい。 大岡昇平氏の「来宮心中」の中にもそんなことが書いてある。 自殺や心中の多い土地には、どこにもそんな人間がいるとみえる 【「情死傍観」の書き出しより】 |

●第12作 (昭和48年12月 公開) 男はつらいよ【私の寅さん】 寅さんが久々に柴又に帰ってくると、折悪しくとらや一家は、九州旅行の準備中。 留守番を買って出たのは良かったが、連日の寅さんの電話にうんざりした 一家は、旅行を切り上げることに。 小学校時代の親友・柳文彦(前田武彦)に再会した寅さんは、その妹・ りつ子(岸惠子)と大げんか。 寅さんのことを「熊さん」と呼ぶりつ子に、「キリギリス」のあだ名をつける 寅さんだったが… いつも寅さんのことを心配しているさくら達が旅に出て、寅さんが 留守番するという前半は、お馴染みのパターンを逆転させている。 何かにつけて寅さんに反発する画家のりつ子に岸惠子、その兄で、 寅さんの無二の親友に前田武彦、さらに恋のライバル出現か? とハラハラさせる、キザな画廊経営者に津川雅彦と、ベテラン陣を配している。 果たして寅さんはりつ子のパトロンになれるのか? 終盤に流れるショパンの「別れの曲」が深い印象を残す。 ■ロケ地 熊本県 阿蘇郡 阿蘇山火口近く/阿蘇不動尊。正月、寅さんが啖呵売。  |

| ●「渡された場面」 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より 玄界灘に面した漁港の町の大旅館・千鳥旅館に、作家の小寺康司が 滞在していた。 係女中の真野信子は、小寺の不在中に、好奇心にひかれて未完の 原稿を読み、書き写した。 恋人の下坂一夫の役に立てばとの思いからであった。 下坂は小寺の文章を陳腐・古臭いとして、まったく興味を示さないように 見えたが……。 四国の県警捜査一課長・香春銀作は、好きで時々文芸雑誌を拾い 読みしていたが、ある時、下坂一夫という人物の作品が 同人雑誌評で取り上げられているのを目にする。 読み終えて、起訴になっている未亡人・山根スエ子殺害事件の 実況見分調書の一部と、下坂の文章の一部がそっくりであるのに気づく。 香春は下坂一夫が作品創作のために現場付近に行ったことがあると考え、 懸案の山根スエ子殺害事件解決の手がかりになればと、 下坂に確認をとろうとするが……。。。 ※ 呼子町(よぶこちょう)は、佐賀県の最北部にあった町。 2005年(平成17年)1月1日に唐津市と東松浦郡(玄海町・七山村を除く) の8市町村で合併(新設合併)し、「唐津市呼子町」となった。 |

●第14作 (昭和49年12月 公開) 男はつらいよ【寅次郎子守唄】 博が工場で手のケガをしたところへ、寅さんが戻って来てひと騒動となる。 やがて旅に出た寅さんは、佐賀県の呼子で、女房に逃げられた男(月亭八方) から赤ん坊を押し付けられ、呑まず食わずのまま柴又へ帰る。 赤ちゃんが高熱を出すが、とらや一家が恐れていたのは、寅さんが 美人看護士の木谷京子(十朱幸代)と会ってしまうことだった… 博のケガをきっかけに、中小企業に従事する人々の境遇や、 看護士の労働問題の現実を描いている。 彼らと対照的なのは、雇用とは無縁の寅さんの自由さ。 赤ん坊を押し付けられた寅さんの戸惑いぶりと、マドンナと逢わせまいとする、 人々のリアクション。 マドンナ、木谷京子に十朱幸代。彼女が参加しているコーラスグループの リーダー、大川弥太郎に上條恒彦。 “労働者の代表”のような弥太郎と意気投合した寅さんが、 京子との仲を取り持とうとするが、果たして… ■ロケ地 佐賀県 呼子町 呼子港/寅さんが踊り子を訪ねる。  |

| ●「西海道綺談」 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より 『西海道談綺』(さいかいどうだんき)は、松本清張の長編伝奇小説。 『週刊文春』に連載され(1971年5月17日号 - 1976年5月6日号、 連載時の挿絵は岩田専太郎、1976年12月から1977年4月にかけて、 全5巻の単行本が文藝春秋より刊行された。 文春文庫版は全8巻(1981年1月 - 4月)、同文庫新装版は 全4巻(1990年10月 - 11月)。 『松本清張全集』(文藝春秋)では全3巻(第52巻 - 第54巻、 1983年9月 - 11月)。1983年にテレビドラマ化されている。 江戸時代の九州・日田地域を主な舞台に、隠し金山をめぐる謎・冒険などの 要素を織り込み展開される、大長編伝奇ストーリー。

|

●第28作 (昭和56年12月 公開) 男はつらいよ【寅次郎紙風船】 大分県の夜明の旅館で、寅さんは相部屋になった家出娘・ 愛子(岸本加世子)と旅をする羽目に。 ある日、テキヤ仲間のカラスの常三郎(小沢昭一)の女房、 光枝(音無美紀子)から縁日で声をかけられ、夫が病気であると告げられる。 寅さんが見舞うと、常は「万一俺が死んだらくさ、 あいつば女房にしてやってくれ」と意外なことを言いだす。 やがて常は亡くなり、光枝が上京してくる… 寅さんと同業の“テキヤ”の哀れな末路は、シリーズのモチーフの一つ。 ベテラン小沢昭一演じる常三郎が病床で「女房を頼む」と残した言葉が、 寅さんの新たな悩みとなる。 上京してきた光枝が、本郷の旅館に勤めていると聞いた寅さんが訪ねる シーンに、関敬六が顔を見せている。 保険もままならぬテキヤ稼業では所帯も持てぬと、寅さんが一念発起、 就職試験を受ける。 前半、寅さんと珍道中を繰り広げる愛子を岸本加世子が好演。漁 師の兄・地井武男とともに、もう一つの「あにいもうと」物語が展開される。 ■ロケ地 大分県 日田市 大字夜明 駅前旅館 夜明/寅さんの相部屋客として 愛子が登場 大分県 日田市 大字夜明 久大本線 夜明駅/プラットホームを歩く寅さん  |

| ●第43作 (平成2年12月 公開) 男はつらいよ【寅次郎の休日】 満男は無事に大学へ進学を果たす。ある日、及川泉(後藤久美子)が離婚した 父・一男(寺尾聰)を訪ねて名古屋から上京。 満男はともに、一男の勤め先である秋葉原の大型電気店を訪ねるが、 すでに仕事を辞めて、大分県日田市に住んでいるという。 東京駅で泉を見送った満男は、泉が九州に行くと聞いて、思わず新幹線に 飛び乗る。 若い二人を追いかけて、寅さんと泉の母・ 礼子(夏木マリ)も寝台車で九州へ… 第42作『ぼくの伯父さん』から一年後、泉の父親の再婚を中心に “家族の幸せ”について描いている。 若い二人がかけおち同然に、九州へと向かう。寅さんは、美人の母・礼子と 寝台車に乗る。 大人の色香を漂わせた礼子と、寅さんの二人旅。 二組のカップルが大分県で再会、温泉宿で一夜を家族のように むつまじく過ごす。さくらと博の夫婦は、息子・満男のことで悩み、 満男もまた大きな悩みを抱えている。 現代の家族が抱える問題が、さくら夫婦を通じて描かれる。 ■ロケ地 大分県 日田市/寅さん、小鹿田焼の窯元の縁側で夢から醒める 大分県 日田市/馬溪橋を寅さんが渡る 大分県 日田市 日田祭り 大分県 日田市 三隈川沿いの製剤所/泉と満男が訪ねる 大分県 日田市 ふたば薬局/父を訪ねる、泉と満男  |

|

| ●「Dの複合」(映画:いしだあゆみ) 【テレビドラマ】 「松本清張スペシャル Dの複合」。1993年9月10日、フジテレビ系列の 『金曜エンタテイメント』枠(21:02-22:52)にて放映。 視聴率18.4%(ビデオリサーチ調べ、関東地区)。 二宮健一と照千代は登場せず、原作と比べて人間関係は簡略化されている。 ▲キャスト 浜中三夫:野村宏伸 (天地社の雑誌「MOVE」の編集者) 伊瀬忠隆:津川雅彦 (作家) 伊瀬和代:いしだあゆみ (伊瀬の妻) 奈良林保:平幹二朗 (天地社の社長) 坂口みまこ:森口瑤子 (伊瀬の連載の読者) 武田健策:石丸謙二郎 (「MOVE」編集長) 栗山:沼田爆 (熱海中央署の刑事) 原:芦川誠 (伊豆長岡署の刑事) 海野竜夫:大杉漣 ※ 現場として直接伊根町は登場しないが、いしだあゆみの出演で、 「男はつらいよ・あじさいの恋」を思い出した。 浦島伝説など丹後地域が舞台になっている。 ●「砂の器」と伊根町(ふなや) 映画の砂の器では、伊根の舟屋は登場しない。 テレビドラマ(中居正広主演)では、和賀英良(中居正広)と 成瀬あさみ(松雪泰子)が舟屋を訪れたらしい(見ていない)  ※伊根の舟屋(いねのふなや) 伊根湾を取り囲むように軒を連ねる「舟屋」。 1階は舟のガレージ、2階は居室などの生活の場となっています。 ... |

●第29作 (昭和57年8月 公開) 男はつらいよ【寅次郎あじさいの恋】 葵祭でにぎわう京都で、寅さんが鼻緒を直してあげた老人は、なんと 人間国宝の陶芸家・加納作次郎(片岡仁左衛門)だった。 作次郎の家には、夫に先立たれ、娘を丹後の実家に預けて働いている 、美しいかがり(いしだあゆみ)がいた。 彼女は心を寄せていた男性の結婚を知り、仕事を辞め帰郷する。 彼女をなぐさめようと寅さんが訪ねるが… 寅さんがマドンナに惚れられアタックされてしまう。 いしだあゆみ演じるかがりは、これまでシリーズにはなかった 「男と女の関係」という具体的なモーションを寅さんに働きかける。 丹後半島の伊根のかがりの家で、寅さんの寝床にそっと 彼女が忍びよるシーンは、寅さんならずともドギマギしてしまう。 清楚で内気な女性に秘められた情熱。 とらやを訪ねたかがりが、寅さんを鎌倉へのデートに誘う。しかし、 満男が付き添いでやってきて…。 歌舞伎俳優の片岡仁左衛門演じる加納作次郎は、 誰しも尊敬する人間国宝、しかし、寅さんにとっては、ただの爺さんという感覚。 明るい笑いのなかに、ドキリとする描写を忍ばせる大人の物語。 ■ロケ地 京都府 与謝郡 伊根町/寅さんかがりを訪ねる  |

| ●「蔵の中」 ▲登場人物 亥助(イスケ) 備前屋の手代。主人の庄兵衛に認められ、一人娘の婿になる事を皆に 披露される。しかし、お露と岩吉の仲には気づいている。 備中高梁の在、清七の後輩: 清七(セイシチ) 備前屋の手代三十歳。十三年奉公している。少しぼ~としていて後輩に先を越されても平気だった。お露に惚れていた。亥助と同じ備中高梁の在 |

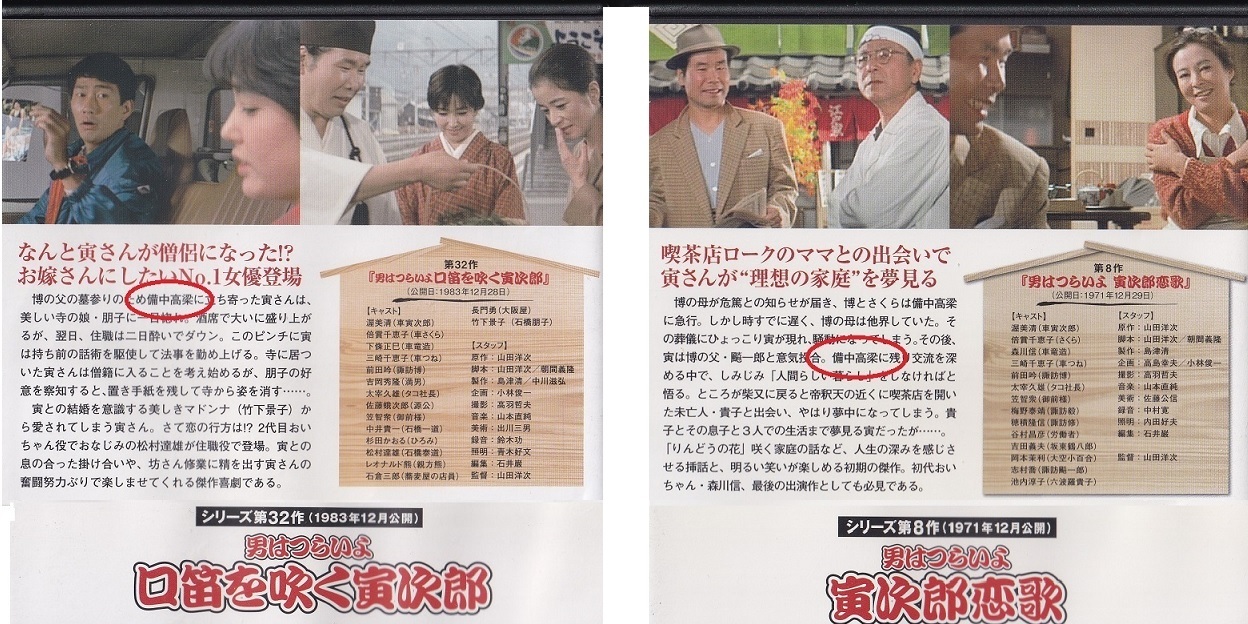

●第32作 (昭和58年12月 公開) 男はつらいよ【口笛を吹く寅次郎】 博の父・飃一郎の墓参で、備中高梁にやってきた寅さん。 蓮台寺の住職・石橋泰道(松村達雄)の娘・朋子(竹下景子)に 一目惚れした寅さんは、 二日酔いの住職に変わって、見よう見まねで法事を勤め上げてしまう。 そんなある日、飃一郎三回忌で、さくら夫婦は満男とともに岡山へ。 相続をめぐる兄弟の対立もあり、すっきりしない博たち。 しかも法要で読経をしたのは、なんと寅さんだった・・・ 第8作『寅次郎恋歌』で家庭の大切さを、第22作『噂の寅次郎』で 人間のはかなさを、寅に教えてくれた飃一郎の法事で、 岡山にやってきたさくらたちは、寅さんが坊さんになっているので ビックリ!という、もっともスリリングかつ喜劇的な展開となる。 啖呵売で鍛えた説法は、なによりもありがたい効力を発揮し、 寅さんは水を得た魚のよう。 朋子の弟の中井貴一と、幼なじみの杉田かおるのエピソードを絡めつつ、 朋子のために僧籍に入る決意までする寅さんの奮闘努力ぶりが描かれた、 幸福感に満ちた一篇。 ■ロケ地 岡山県 高梁市/寅さんが高梁川の渡しに乗って、町に向かう 岡山県 高梁市 蓮台寺/撮影は薬師院 岡山県 高梁市 武家屋敷通り/博の実家(岡村邸) 岡山県 高梁市 本町 油屋旅館/博たちが宿泊   |

| ●「火の記憶」 「火の記憶」の【あらすじ&感想】より ■記憶の存在■(テレビドラマ:) 泰雄の「火の記憶」 真暗い闇の空に、火だけがあかかと燃えているのだ。赫い火だ。 それは燃えさかっている火ではなく、焔はゆるく揺らいで、点々と腺を連ねていた。 山が燃えているのであろうか。 なるほど火は山の稜線のような形を這うように燃えている 幼い僕は母の手を握って、息を詰めてこの光景を見ていた。 この闇の夜に、魔術のように燃えている火の色は、僕は後年まで強く印象に残って忘れることが出来なかった。 ところで、この光景をその場で見ていた者は母と僕だけではない。あの男がいたのだ。母とならんで、 彼が立っていたのを覚えている。 暗がりの中でこの山の火を三人でみていたのだ。 泰雄は >父は家に居ない、母はどこかにいる父に会いに行く、 その母には別な男がついている。 ただの幻想かもしれない記憶が泰雄を苦しめた。 「松本清張シリーズ・火の記憶」。1978年10月28日、NHKの「土曜ドラマ」枠 (20:00-21:10)にて放映。 視聴率13.6%(ビデオリサーチ調べ、関東地区)。原作の松本清張が出演した。 キャスト ふみ・頼子(二役):秋吉久美子 高村泰雄:高岡健二 河田忠一:村野武範 島田刑事:山内明 恵良ツネ:杉山とく子 ツネの息子:加藤正之 山村刑事部長:高桐真 |

●第37作 (昭和61年12月 公開) 男はつらいよ 幸福の青い鳥 福岡県飯塚、かつて炭坑で賑わった町も閑散とし、寅さんが贔屓にしていた 旅役者の一座が活躍していた劇場も廃れてしまっていた。 今は亡き座長に線香をあげるために、一座の花形だった大空小百合こと 美保(志穂美悦子)を訪ねる。 やがて美保は寅さんを訪ねて上京するが、寅さんが不在で、ひょんなことから 看板職人の健吾(長渕剛)と知り合う。 その後無事、寅さんと再会した美保は、柴又のラーメン屋 “上海軒”で働くようになり、健吾との交際も続けるが… “幸福の青い鳥”を探して、青春をさまよう登場人物たちを寅さんは 善導できるのか? 志穂美悦子が演じる美保は、第8作『寅次郎恋歌』以来、幾度となく エピソードを紡いできた、坂東鶴八郎一座の花形・大空小百合という設定。 美保が東京で知り合うジンマこと健吾は、同郷の九州出身で、かつて “天才”と呼ばれていた芸術家志望の青年。 芸大受験を挫折し、コンプレックスの塊のようなキャラクターは、 長渕剛の個性とあいまって、シリーズのなかでも異色の存在。 ■ロケ地 福岡県 遠賀川/沈下橋を寅さんが渡る 福岡県 飯塚市 嘉穂劇場/寅さんが懐かしさいっぱいに立ち寄る 福岡県 田川市 大字伊田 田川伊田駅/美保が寅さんを見送る ※筑豊(ちくほう)は、福岡県の中央部をさす地域名。 地名の由来は筑前国と豊前国の頭文字をとったもので、明治時代以降、 石炭資源を背景にして新しく生まれた地域区分である。 かつて、筑豊炭田によって栄えていた飯塚市・直方市・田川市の3都市を 筑豊三都と呼ぶ。  |

| ●なぜ「松本清張」と「男はつらいよ」か! 「蔵の中」で備前屋の手代(亥助・清七)が備中高梁の在で、作品に登場した。 この備中高梁は、「男はつらいよ」(口笛を吹く寅次郎)(寅次郎恋歌)で博の父、諏訪飃一郎(ヒョウイチロウ)に関連して寅さんが備中高梁へやってきた。 「蔵の中」を再読して、紹介作品として取り上げたときに、二つが妙に一致した。 それが今回「松本清張」と「男はつらいよ」とした動機である。清張作品の映画化には欠かせない山田洋次が脚本監督の「男はつらいよ」だから 共通点があるのは当然である。しかも、鉄道の旅である。 清張作品はシリアスな社会派推理小説、他方は喜劇。話の内容に共通点はない。むしろ正反対に位置する。 取り上げた作品は、ごく一部であると考えられる。まさに蛇足だ! |

|