| 題名 |

草の径 第二話 死者の網膜犯人像 |

| 読み |

クサノミチ ダイ02ワ シシャノモウマクハンニンゾウ |

| 原題/改題/副題/備考 |

【重複】〔(株)文藝春秋=松本清張全集66〕 |

月刊文藝春秋連載

1.ネッカー川の影

2.死者の眼の犯人像(改題=死者の網膜犯人像)

3.「隠り人」日記抄

4.モーツアルトの伯楽

5.無限の渦巻文様(改題=呪術の渦巻文様)

6.老公

7.夜が怕い

※順番は発表当時の順 |

●単行本・文藝春秋【草の径】

(全7話)

第一話『ネッカー川の影』

第二話『死者の網膜犯人像』

第三話『「隠り人」日記抄』

第四話『モーツアルトの伯楽』

第五話『呪術の渦巻き文様」

第六話『老公』

第七話『夜が怕い』 |

●全集66【草の径】(全7話)

1.老公

2.モーツアルトの伯楽

3.死者の網膜犯人像

4.ネッカー川の影

5.「隠り人」日記抄

6.呪術の渦巻文様

7.夜が怕い |

| 本の題名 |

草の径■【蔵書No0039】 |

| 出版社 |

(株)文藝春秋 |

| 本のサイズ |

A5(普通) |

| 初版&購入版.年月日 |

1991/08/01●3版1991/09/30 |

| 価格 |

1300 |

| 発表雑誌/発表場所 |

月刊「文藝春秋」 |

| 作品発表 年月日 |

1990年(平成02年)5号 |

| コードNo |

19900500-00000000 |

| 書き出し |

はじめ随筆ふうに。江戸川乱歩の随筆集「幻影城」に「類別トリック集成」というのがある。乱歩が博渉した内外の、とくに外国の探偵小説の単行本や雑誌掲載の中から拾い集めたもので、戦前戦後にわたっている。その中に「網膜残像」という項目がある。「死の刹那に見た犯人の顔が、解剖すると網膜に残っていて、犯人推定の手がかりになる。こういう話は昔からあって、よく小説に使われたが、科学的には否定されていたところ、最近は肯定するような研究も発表されるに至った」乱歩が従来は「科学的には否定されていたところ、最近は肯定するような研究も発表されるに至った」と書いているが、どうだろうか。「最近」とは一九五三年頃の欧米をさしている。イプセンの戯曲「小さなエイヨルフ」は、ノルウェイのフィヨールドに面したアルメス家の別荘が舞台である。アルフレッド・アルメスと妻リータの間にはエイヨルフという九歳になる男の子がいる。この子は幼児のときテーブルから下に落ちて片足を傷つけ、いまも歩くのが不自由である。それというのが、両親が抱擁しているちょっとの目油断から幼児がテーブルのうえからフロアに転落したからだ。 |

| あらすじ&感想 |

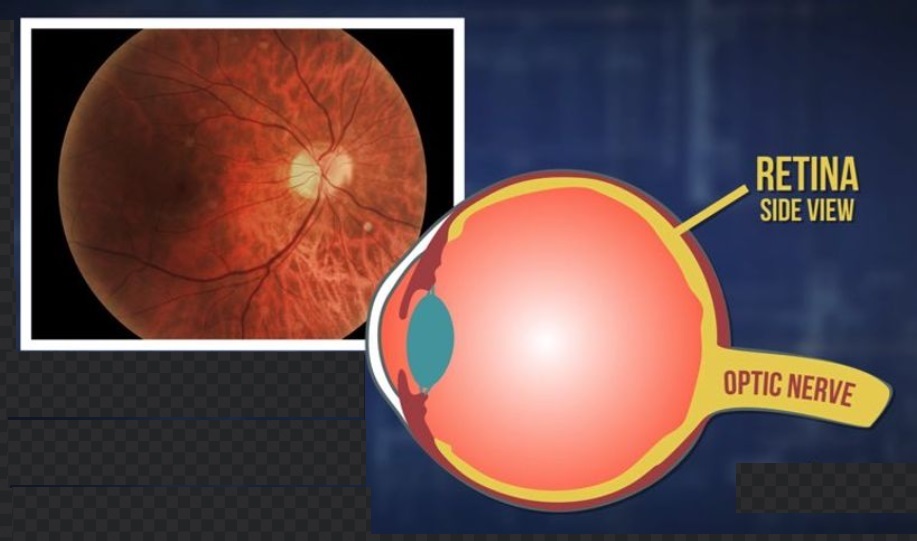

>科学的には否定されていたところ、最近は肯定するような研究も発表されるに至った」

>乱歩が従来は「科学的には否定されていたところ、最近は肯定するような研究も発表されるに至った」と書いているが、どうだろうか。

事実なのだろうか?

実際のところ、科学的には否定されているのではないだろうか?

脳死ほど撤回のきかない生物学的事象はないといえる。人が死ぬとニューロンもともに死ぬと長年考えられてきた。

だが,ニューロンがぎっしり詰まった組織である網膜に関する新たな研究は,この定説に疑問を投げかけ始めている。

Nature誌に報告されたこの研究では,死後間もないドナーから提供された網膜(目の奥にある神経組織で,

光を感じてその情報を脳に伝えている)の

電気的活動を回復させた。この成果は失明の主要原因である加齢黄斑変性などの目の疾患を調べる優れた手法となる。また,

他のタイプの神経組織を復活さるための基礎となるほか,いずれは網膜移植につながる可能性もある。

視細胞や接続ニューロンの活動が回復

網膜に関するほとんどの研究は動物実験で行われている。

主に使われるのはマウスだが,人間の目で細部を識別している「黄斑」という重要な領域がマウスの網膜にはないため,

理想的なモデルとはいえない。

病理解剖で得られる人間の組織は当人の死亡から時間がたっていることが多く,すでに機能を失っていて調べられない。だが,

もしこれを回復できたらどうだろう?

ユタ大学の視覚科学者ヴィンバーグ(Frans Vinberg)とスクリプス研究所の網膜外科医ハンネケン(Anne Han-neken)らは,

エール大学のチームがブタの死後に脳の基本的な電気活動を回復できることを示した2019年の研究に触発され,

人間の網膜組織も死後に回復可能かどうかを調べることにした。

R医科大学眼科教室Z教授は技術開発に取り組んでいた。

話は、可能として進んでいる。

市ヶ谷駅近くの山岸家で、事件が起きる。

主人の山岸重治が殺された。発見者は妻の好江である。

通信指令室の記録によれば、以下のやり取りがあった。

妻は、夫が殺されていたというので、指令室から質問をした。何故殺されたと分かったのか?

>「首に筋の輪があります。顔が酔っ払ったように真っ赤になっています」

目を開けていますか?

>「開けています。怖くて眼蓋を撫でて下ろせません」

そのままにして、触れないで下さい。顔の上には、毛布をふわりと掛けておいて下さい」

>「はい」

そこに同居の家族の人がおりますか

>「いいえ。わたしたち夫婦きりです」

わかりました。すぐ係官が行きます

妻の好江の通報で、山岸家の場所は、

>場所は市ヶ谷駅から西に入り坂道を上り、大きな印刷工場の前で谷底のように下って、また坂道を上がる途中の、

>曲がりくねったところであった。

私は、多少土地勘があるので、理解しやすい場所だった。印刷工場とは「大日本印刷」(DNP)だと思う。

山岸家は、夫婦二人で住むには大きな家で、マンションと邸宅に挟まれた二階屋だった。

現場に向かったのは、庄原という捜査一課の係長だった。

好江は、顔も背も細い三十五、六くらいの主婦だった。

電話で、死体の発見者である好江に「そのままにして、触れないで下さい。

顔の上には、毛布をふわりと掛けておいて下さい」と指示が出ていた。

その理由は

殺された男は眼を見開いているから、死の瞬間以後の網膜に、余計なシーンが入っては困るのである。

「早く、ホルマリン液を!

鑑識課員が死者の側面に這って近づき、自分はのぞかないで、毛布の下から、用意したホルマリン液を二つの眼球に注射した。

監視員等は、撮影が終わると死体に触れて確認していた。死後硬直はまだ起きていなかった。

そこへ、山岸好江が入ってきた。

死体にすがりつき

「あなた、あなた!」と、抱きかかえた。

>もう何が映ってもかまわない。

庄原は安堵していた。

好江は聞いた。

>「係長さん、さきほど係の方がなにか注射をされていましたが、あれは何の注射でしょうか」

>「あれですか。あれは.....いや、あとでお話します」

好江の話では、彼女が20分程度の外出中に殺されたらしい。

夫の重治は六十一歳。

聞いた庄原は、後妻だろうと直感した。

タンスを開けさせ、盗まれた物を確認させたが、ネクタイ一本盗まれてはいなかった。

妻の外出中を狙って、20分足らずで殺害したことになる。

階下がが十畳の間一つ、八畳の間二つ。階上が八畳間一つ、六畳の間が二つ。

夫婦二人の家にしては広すぎる。

>「前にどなたかがこの家に同居されていたのですか」

>「一年半前までに二階に息子の安夫夫婦がおりましたが、.....市川市に居ります」

答えた好江は、続けて、安夫は2年前に結婚し、今年は三十二歳。好江自身は十年前に重治と結婚し、三十九歳と話した。

庄原の見立ては、物取りに入って見つかり殺されたのでは無いと見ていた。

怨恨だと、目星を付けていた。

ここで、死体に注射をしたことを好江から再び尋ねられる。

庄原は答えた。

>「あの注射は、ご主人がいわゆる”死”の直前に見られた場面が網膜に残っているのを固めるためにしたのです。

そういう液体を両眼に注射したのです」

>「主人が死ぬ直前に見た場面ですって」

>「死んでも網膜の映像はは科学的に再現できるのです。

ですから、殺人の場合は、犯人かその関係者の顔が再現で浮かび上がってくるはずです」

>「え、ほんとうですか」

話を聞いていた好江の手には愛犬のポメラニアンが抱かれていたが、彼女の手から犬は転がり落ちた。

死体は、解剖された。網膜の映像の検出結果も庄原係長にもたらされた。

映像は可愛い目をしたポメラニアンの顔だった。

結末が鮮やかだ。

好江の早合点。手をロープで縛った男女の死体が、外房州の海に浮かんでいた。

死者の網膜については懐疑的である。

ただし特殊な条件下では可能らしい。突然の連想だが「砂の器」の超音波殺人装置を思い出した。

2025年05月21日 記

|

| 作品分類 |

小説(短編/シリーズ) |

21P×630=13230 |

| 検索キーワード |

殺人事件・市ヶ谷・第一発見者・後妻・ポメラニアン・網膜・残像・犬の顔・注射・ホルマリン液 |