| 題名 | 半生の記 | |

| 読み | ハンセイノキ | |

| 原題/改題/副題/備考 | 【重複】〔大和出版=わが人生観 私のものの見方

考え方〕 (原題=回想的自叙伝) 父の故郷/白い絵本/臭う町/途上/見習い時代/彷徨/暗い活字/山路/紙の塵/朝鮮での風景/敗戦前後 鵲(カササギ)/焚火と山の町/針金と竹/泥砂/絵の具/あとがき ※ ①「暗い活字」(重複):わが人生観 私のものの見方 考え方_わが人生のとき:3 暗い活字 ②「紙の塵」(重複):わが人生観 私のものの見方 考え方_わが人生のとき:3 紙の塵 ③「あとがき」(独立して登録) |

|

| 本の題名 | 松本清張全集 34 半生の記・ハノイで見たこと・エッセイより■【蔵書No0105】 | |

| 出版社 | (株)文藝春秋 | |

| 本のサイズ | A5(普通) | |

| 初版&購入版.年月日 | 1974/02/20●初版 | |

| 価格 | 800 | |

| 発表雑誌/発表場所 | 「文藝」 | |

| 作品発表 年月日 | 1963年(昭和38年)8月号~1964年(昭和39年)1月号 | |

| コードNo | 19630800-19640100 | |

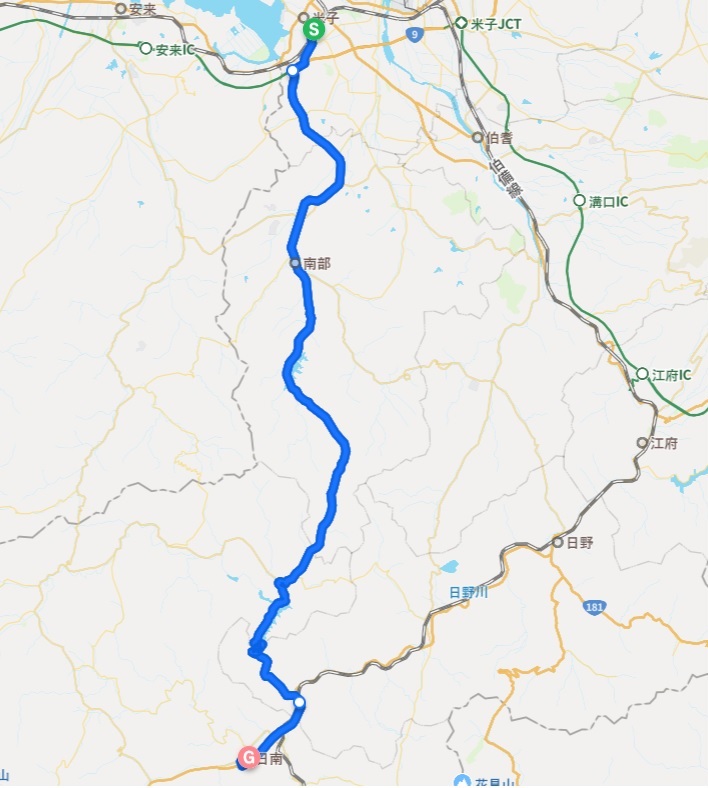

| 書き出し | 昭和三十六年の秋、文藝春秋社の講演旅行で山陰に行った。米子に泊まった朝、私は朝早く起きて車を傭い、父の故郷に向かった。これについて、以前に書いた一文がある。 --中国山脈の脊梁に近い麓まで悪路を車で二時間以上もかかった。途中、溝口などという地名を見る と、小さいときに聞いた父の話を思い出し、初めて見るような気がしなかった。 私が生山の町を初めて訪れたのは、戦後間もなくだった。今は相当な町になっている。 近くにジュラルミンの原料になる礦石が出るということで、その辺の景気が俄によくなったということ だった。矢戸村というのは、今では日南町と名前が変わっている。山に杉の木が多い。町の中心は 戸数二十戸あまりの細長い家並みだが、郵便局もあるし、養老院もある。小雨の中を私の到着を待 って、二十人あまりの人が立っていた。 |

|

| あらすじ&感想 | 自叙伝だから、内容を云々するには当たらない。 日記もそうだが、真実が書かれているとは言い切れない。 世の中に発表する文章なので、誇張や美化が含まれることは避けられないだろう。 清張が小説として書いた他の作品(「田舎医師」・「骨壺の風景」・「父系の指」・「暗線」)など『仮構』が存在する 前提でないにしても一筋縄ではいかないと思う。 はじめに、『半生の記』を構成する、中見出しの順を上げてみる。 父の故郷 白い絵本 臭う町 途上 見習い時代 彷徨 暗い活字 山路 紙の塵 朝鮮での風景 敗戦前後 鵲 焚火と山の町 針金と竹 泥砂 絵の具 以上である。 このうち、「暗い活字」・「紙の塵」は独立して、エッセイとして発表されている。(「私のの見方 考え方」) ●父の故郷 見出しに沿って話は進むが、書き出しに断りの一文がある。 昭和三十六年(1961年)の秋。文藝春秋社の講演旅行で山陰に」に行った。米子に泊まった朝、私は早く起き車を傭い、 父の故郷に向かった。これについては、以前に書いた一文がある。 として、以下紹介文がある、 >--中国山脈の脊梁に近い麓まで悪路を車で二時間以上もかかった。 >途中、溝口などという地名を見ると、小さいとき聞いた父の話を思い出し、初めて見るような気がしなかった。 「脊梁」と表現される場所は、清張の父峯太郎の生まれた地方を現している。 「田舎医師」では >杉山良吉は、午後の汽車で広島駅を発った。芸備線は広島から北に進んで中国山脈に突き当たり、その脊梁沿いに東に走る。 「父系の指」では >私の父は伯耆の山村に生まれた。中国山脈の脊梁に近い山奥である。生まれた家はかなり裕福な地主でしかも長男であった。 文章に出てくる名前(場所)を拾ってみる。 溝口・庄山(ショウヤマ)・矢戸村(ヤドムラ)・日南町(ニチナンチョウ) 日野郡矢戸村(峯太郎の生まれたところ) 日野郡霞(峯太郎の母の出身地) 米子から二時間以上もかかった。と書いているが、(2番目の地図)で検索すると40kmを一時間程度で行くことが出来る。 バイパスも出来ていて、当時とは交通事情もだいぶ違うようだ。   最初の数ページで基本的な疑問は、清張の口から語られている。 峯太郎は、生まれるとすぐ米子の松本家に養子に出される。養父は、松本米吉、養母は、松本カネ 松本家は後で考えると餅屋をやったこともあったらしい。財産も土地も持たない貧乏所帯。 松本夫婦には子供がなかった。松本家と田中家(峯太郎の実家)の関係ははっきりしない。 峯太郎は、日野郡の矢戸村(今は日南町という)で生まれている。米子までは40kmほどある。 米太郎の母親は日野郡の霞という所の福田家から矢戸村の田中家に嫁いでいる。 峯太郎を産んだ後 理由は不明だが、母親は田中家を一時離縁されている。 細かいことだが、時系列的にはっきりしていないところがある。 勝手に整理すると 田中家で妊った母親は、実家(霞の福田家)で、峯太郎を生んだ。それは、今で言う実家での出産では亡く「離縁」の為 やむなく実家で出産したのではなかろうか?(なぜなら、峯太郎は長男なのだ) おそらく母親は、実家の福田家の両親と相談して、峯太郎を松本家に里子、後に養子として松本家に出したのでは? その後、母親は田中家に復縁している。(峯太郎の養子は、田中家との相談でされたことではないのだ) 母親は、復縁後二人の男子を出産している。 米子に貰われた峯太郎は、子供の頃矢戸の実家に度々帰っていたことは峯太郎の従兄に当たる田中家の老人の証言がある。 清張は重大なことを書き記している。 度々実家に帰っていた峯太郎が、いつの間にか遊びに行かないようになった。(田中老人の話しとして) それは、田中家が峯太郎を忌避していたのか、峯太郎が子供心に暗い出生の事情を察したのか... いずれにしても、その理由こそが暗い出生の秘密になるのではないか 田中家は、早い時期に次男を失い、三男が故郷を出て教員になった。嘉三郎(カサブロウ)といった。 清張は、峯太郎から二人の弟と遊んだことを聞かされていた。 二人の弟と峯太郎が並んで寝ていると横に寝ている母親がうれしそうにしていた。と話していた。 後に嘉三郎と峯太郎は再会する。「父系の指」で小説化されている。 清張は、 >私の小説に「父系の指」というのがある。私小説らしいといえば、これが一ばんそれに近いが、 >私の父と田中家との関係をほとんど事実のままこれに書いておいた。 細かい設定は、違うが「仮構」だろう。 峯太郎の略歴が述べられている。 小学校を卒業すると、役場の給仕として雇われる。 給仕を止めて、郷里を出奔する。その出奔の理由もはっきりしない。養父母の了解の下での出奔かも知れない。 さらに、地名が出てくる。 伯備線の備中神代駅、さらに進むと、伯耆国。生山駅。 日野川、出雲街道、四十曲、勝山、根雨、作州津山、皆生温泉。 峯太郎は、日野川に沿って米子から歩いた。最後には津山から大阪まで歩いて行った。峯太郎は再び故郷に帰ることはなかった。 大阪で何をしていたかは不明である。 峯太郎は広島県の警察部長の家で書生となっている。 私が、かなり大きくなってまでも父が法律のことをよく口にしていた。 ゆくゆくは弁護士でもなるつもりだったのか興味を持っていたらしい。しかし、警察部長の転任でそれは頓挫する。 その後、広島衛戍病院の看護雑役夫になっていた。 峯太郎は、広島県賀茂郡志和村出身の岡田タニと結婚した。志和村には山陽線の、瀬野駅でも八本末駅で降りてもいい。 岡田タニの実家は農家で、弟妹五人であった。タニは長女。村を出て紡績女工をしていた。 理由があったが、目に一丁字がなかった。(「父系の指」にでてくる。) 広島で一緒になった峯太郎夫婦は、九州小倉に移った。その事情はよく分からない。 明治42年(1909年)12月21日、小倉で松本清張は生まれた。 子供は清張が生まれる前に姉が二人いた。嬰児の時に死亡した。 小倉での貧困生活は続くが、清張の記憶は下関に移る。 (清張略歴では、祖父母を頼って下関の壇ノ浦へ移るとなっている。1910年) 下関、長府、火の山、旧壇ノ浦。清張の家は、石垣からはみ出て、海に打った杭の上に乗っている二階建ての家だった。 又話が発展する。 >どういうわけか分からないが、このころ、米子に居たはずの松本米吉とカネとが呼ばれて、この家に同居している。 峯太郎の養父母は、呼ばれて下関に来たことになっている。清張はそう書いている、こちらが正しいのだろう。 他の作品では、峯太郎夫婦が養父母の元に行ったことになっている。(「骨壺の風景」) 下関(壇ノ浦)では餅屋を遣っていた。 母のたった一人の弟は九州で炭坑夫。すぐ下の妹の亭主がボテ振りをしていた。(ボテ振り=天秤棒を担いで行商) その下が、山口県の三田尻で陸軍特務曹長の女房だった。末の妹は行方不明。 末の妹の行方不明に関して顛末の記述があるが、少しつじつまが合わない気がする。 ●白い絵本 峯太郎は八十九歳で死亡。母のタニは、七十六歳で死亡、 清張はこの両親に生涯の大半を束縛されてと嘆いている。兄弟が有ったならと...清張の嘆き節は続く。 >少年時代は親の溺愛から、十六歳頃からは家計の補助に、三十歳近くからは家庭と両親の世話で身動き取れなかった。 >私に面白い青春があるわけがなかった。濁った暗い半生であった。 と総括している。 両親は絶えず夫婦喧嘩をしている。死ぬまで互いに憎しみ続けていた。 母は、父といっしょになったのは業だといっていた。 父は、母を常識のない女だと罵っていた。(母は一字も読めなかった/目に一丁字がなかった) 事実がそうだったにしても、辛辣で容赦が無い。 政治話が好きで、講談本から得た知識から寝物語に話を聞かせてくれた。それは清張の楽しみでもあった。 母が、「アレノウ、アレノウ」と叫んでいた声の記憶がある。(長州生まれの私は、このニュアンスがよくわかる。) すぐ前の火の山が山崩れを起こしたのだ。 (清張略歴では、山崩れの原因が道路工事だとしている。1913年) 父の生活が少し良くなった。裁判所に出入りしていて、示談屋のようなことをしていた。米相場にも手を出した。 体格がいいのに肉体労働を嫌っていた。洛をして儲けたい男であった。 女が出来た。遊郭の女だ。そこに入り浸った。当然夫婦仲はさらに悪くなる。 母は、清張を連れて、遊郭を尋ね歩いたそうだ。 餅屋をやりながらの生活だったので、夫婦喧嘩は、出来上がった餅を父がゴミ箱に捨てて出て行ってしまうこともあった。 祖母は母を手伝って餅を作っていた。 >「のう、おタニさん、今日は彼岸の中日じゃけに喧嘩せんようにしんさいや」 >「え(家)の中が揉めるとええことはないけんのう。えの内は仲ようせんと栄えることはないけに」 祖母の口癖で夫婦喧嘩の傍には、おとなしい祖母が居た。 「骨壺の風景」では、 >峯さんもおタニさんも仲良うしんさいや、夫婦喧嘩をすると家(え)のうちが繁昌せんけにのう、と >顔をそむけて伯耆弁で呟くだけであった。 との記述がある。 祖母は、他家の女中となって働く。妾宅だったかも知れない。(「恩義の紐」のばばやん) 清張も祖母の奉公先に行ったことがあった。そこには、落ちぶれた父の峯太郎も金をせびりに行っていたようだ。 その父が、汚いなりで学校帰りの清張を待っていた。遊びに来いとの誘いで付いていくと、木賃宿だった。 ●臭う町 以下清張が父から聞いた話だが 1961年と言えば、清張は52歳。 文藝春秋社の講演は米子で行われたのだろうが、清張はそのついでに父の故郷に足を伸ばしたのだろう。 事前に知らせてあったのか、歓迎の準備は万端で、親戚縁者が集まっていた。 さらに、地名が出てくる。 人物名を拾ってみると |

|

| 作品分類 | ノンフィクション(自伝) | 77P×1000=77000 |

| 検索キーワード | ||