『松本清張事件簿No09』

「松本清張と森村誠一」

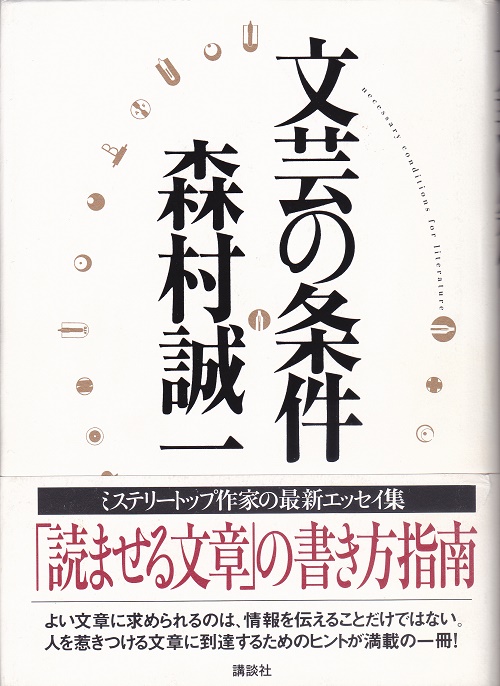

松本清張と森村氏の出会いが、森村誠一氏の著作『文芸の条件』(講談社)に詳しく書かれている。

タイトルは「松本清張の幸運と不運」(松本清張記念館の開館3周年記念での講演)

記念館での講演なので、森村氏の発言は清張氏死亡後の発言で、清張氏は知るよしも無い。

その一

森村氏は横山白虹氏(小倉の俳人、元外科医)の仲介で松本清張に会う。

横山氏は外科医時代、赤貧の清張に出世払いで盲腸の手術をしたらしい。

当時の清張氏は日本一の売れっ子で、やっと5分間だけのアポが取れ、横山氏と清張邸に行った。

清張は横山氏とばかり話をし、森村氏には見向きもしなかった。時間だけが経過する...

当時ホテルマンだった森村氏は清張の作品『水の炎』のホテルの描写にミスがあると言った。

清張:「どこがどう間違っているのか言ってみたまえ」

森村:「あの作品は、宿泊客がクロークでチェックインしている。団体客とか特別の場合以外はそういうことは

ありえない」

清張:「そうか、クロークっていうのはチェックインするところじゃないのか」

森村:「クロークは物を預けるところですよ。チェックインはフロントです」

5分間の予定は二時間弱に...

その二(二回目の出会い/清張邸、玄関先)

江戸川乱歩賞の受賞の挨拶に行く(佐賀潜氏の忠告で、アポなしで松本邸へ)

山本海苔を持って清張邸に向かう。

※当時、江戸川乱歩賞の受賞者は選考委員へ挨拶に行くことが慣例だった。(奇妙な習慣だ!)

突然伺ったものだから「なに、突然来たって俺は会わないぞ」と奥さんに言っているのが私に筒抜けででした。

奥さんが、この暑い中を新人がわざわざ挨拶に来たのだから一言でいいから声をかけてあげなさい、って。

それも全部私に聞こえるのです。清張さんは奥さんに手をひかれるようにして、渋々玄関に出て、私を

どういうわけか、同期に直木賞を受賞した佐藤愛子さんに間違えたのです。

...なんで佐藤愛子さんと間違われたのかよくわからないのですけど、とにかく清張さんは佐藤愛子さんと私を

間違えて、これから一生懸命やれというようなことを言われました。

...玄関払いはない、...当時は、あまりの冷たさに、下高井戸の駅まで涙が出たのを覚えています。

その三(三回目の出会い/パーティ会場)

江戸川乱歩賞受賞パーティ

清張さんは当時いろいろな選考委員をやっておられたのですが、候補作品を読んでいないのです。

私の一世一代の晴れ舞台で、私がすぐ近くにいるのに気がつかず「今日の受賞者は誰、なんていう作品」

って担当者に聞いているのです。

...それにしてはかなりいい選評を書いているわけです。これは編集者から内容を聞いて選評を書いたと思うのです けれども、それが、全く”つぼ”をはずしていないのです。

清張氏はパーティへの出席は五、六年ぶりらしい

...清張先生がそういうパーティに慣れない私の家人に、二時間ほどの間付きっ切りで

賄い係みたいな感じで料理を勧めてくれたと聞いて、私は大変気分を良くしました。

事件というか、出来事と言ってしまえば他愛の無いことなのだが、話としては一方的な話だ。

森村誠一氏の思いは良く理解できるし、初対面の印象が強烈すぎる。

一般的に言えば、清張氏の対応は理不尽というか礼を失している。

ただ、新人作家といえども「同業者」である森村氏へ、愛想よく対応しなければならない理由は無い。

わたしは、清張氏の「同業者」に対するポリシーの様な物を感じる。

そして、自分(清張)の関心の無いことは全く興味が無い。当たり前のことですが、それが徹底した人という印象です。

●森村誠一氏の人間松本清張の評価

日本人の誰もが、その業績を認めているにもかかわらず、お上の勲章を全然もらっていない。政府関係の賞を

一切取っていない。

.....清張さんは生理的な嫌悪感を持っていました。

「やはり野におけれんげ草」

そして結論は

私は、松本清張は、個人的にはあまり好きにはなれません。

山本海苔で玄関払いを食わされた怨みがありますから。ただ、その作品に対しては、もう頭を下げざるを得ない。

※松本清張は、森村誠一氏の代表作『悪魔の飽食』が、赤旗(日本共産党機関紙)の協力で書かれたことを

聞き及び、何故話を私に持ってこなかったのかと、立腹したそうです。(どこかで読んだ話)

『小説帝銀事件』をものにした、清張氏にノンフィクション『関東軍731部隊』を書いてほしかった。

※Wikipedia(ウィキペディア)によると

『悪魔の飽食』(あくまのほうしょく)は、小説家の森村誠一が下里正樹との共同取材に基づいて、

関東軍731部隊が行った人体実験の実態を明らかにしたノンフィクション作品である。

第1部は1981年(昭和56年)に日本共産党機関紙の『しんぶん赤旗』日刊紙に、第2部は1982年(昭和57年)に

『しんぶん赤旗日曜版』に連載され、いずれも光文社から単行本が刊行された。第3部は1983年(昭和58年)に

角川書店の「カドカワノベルズ」から単行本が刊行された。

2016年4月21日 記

|