研究作品 No_173

【黒い空】

シリーズ作品【歌のない歌集】の第二話

〔週刊朝日〕

1987年(昭和62年)8月7日号〜1988年(昭和63年)3月25日号

|

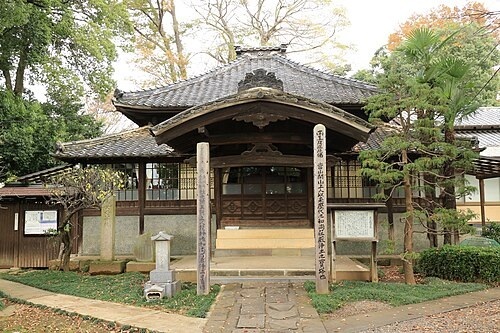

埼玉県川越市。−−−旧市街は新河岸川にとりかこまれている。正保のころ川越城主松平伊豆守信綱が荒川の支流元川を改修して川越(昔の名は「川越」)と江戸の舟便をひらいた。入間川はそれより三キロ先で西から北東へ湾曲している。新河岸が屈折した北端に東明寺橋が架かっている。旧市街の北はずれでもある。橋を渡る手前に東明寺という時宗の小さな寺がある。志多町という閑静な通りの突きあたりでもある。門内に入ると、せまい境内に「川越夜戦之碑」と石の記念碑が立っている。ほんらいなら、「河越夜戦」としなければなるまい。正面の本堂は四注造りの屋根に破風を前につけた簡素なもの。本堂の左側には裏手の墓地につづく小門が見えた。いましもこの広くもない境内に二十四,五人の中年男女が、初老の男を中心に半円形にとり巻いて立っていた。中心の男性は白髪まじりの髪が耳をかくすほど長いが、背は低く、身体が肥り気味である。五月の陽光を受けて汗ばんでいるが、もともと脂性の人間らしく、話をしながらしきりとハンカチを赤ら顔に当てている聞き手を満遍なく見渡し、微笑を絶やさない。

|

連載は、「週刊朝日」1987年(昭和62年)8月7日号〜1988年(昭和63年)3月25日。

1988/08/15●初版、長編で朝日新聞社から単行本として出版。

タイトルから現代物で、航空関係の話ではと思った。

本の帯では

【帯】武州川越夜戦、関東管領、扇谷上杉家、山内上杉家、八王子高尾街道、擬岩石、御室熊野神社、亀甲に割菊、ハシブトカラス人生の門出を祝う新郎新婦の眼前に一人の女性の死体が埋め込まれた−−。戦国の怨念とハシブトカラスの凶兆が交錯する、巨匠久びさの「黒」の推理。

書き出しからは、時代物を連想させる。しかし、【帯】からは本格的な推理小説が想像出来る。

●ハシブトガラス

和名ハシブトガラス。樺太・千島列島から九州にかけて分布する。 ・ チョウセンハシブトガラス。

満州から朝鮮半島、対馬などに分布し亜種ハシブトガラスよりやや小型。

●出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)

■東明寺

東明寺(とうみょうじ)は、埼玉県川越市志多町にある時宗の寺院である。

山号は稲荷山(いなりさん)、院号は称名院(しょうみょういん)、本尊は虚空蔵菩薩

【河越夜戦】

天文15年(1546年)4月20日、小田原の後北条氏の武蔵国進出を決定づけた上杉氏との合戦・河越夜戦の激戦地は東明寺の広い寺領であった。境内には「河越夜戦跡」の石碑がある。川越市指定史跡。また、将兵の遺骸を納めた富士塚や大銀杏が今も残っている。河越夜戦は「東明寺口合戦」ともいう。

松本清張の推理小説『黒い空』はこの河越夜戦が事件の鍵を握る話である。

(東明寺)

|